Géoéconomie x Santé – Le tabac, une épidémie géopolitique

26/08/2025

Développé par le colonialisme et la mondialisation, le tabac devient un produit de consommation de masse assorti d’une force symbolique. Face à la nocivité du tabagisme pour la population, les pouvoirs publics engagent une lutte aux effets contrastés. Malgré ses externalités négatives, l’industrie du tabac démontre sa capacité d’adaptation et de contournement.

***

Développé par le colonialisme et la mondialisation, le tabac devient un produit de consommation de masse assorti d’une force symbolique.

Originaire d’Amérique du Sud, le tabac s’exporte à partir du XVIe siècle pour devenir un produit de consommation globalisé. Le tabac (Nicotiana tabacum) est une plante ancienne. D’une part, il tire son étymologie de Nicotiana dont Jean Nicot, l’ambassadeur de France à Lisbonne, est à l'origine. Il introduisit le tabac en France dans une tentative pour soigner les migraines de François II, fils de Catherine de Médicis. D’autre part, le mot tabacum fait référence au terme utilisé par les peuples amérindiens qui utilisaient le tabac comme plante médicinale et spirituelle. Lors de son arrivée aux Amériques en 1492, Christophe Colomb et ses équipages apportèrent en Europe de l’or, du tabac et des plantes (pomme de terre, tomate). Les motifs et les modes de consommation du tabac ont évolué au cours de l’histoire avec le tabac à priser, le tabac à chiquer, la cigarette ou encore la cigarette électronique moderne.

L’élargissement de l’usage du tabac dans le monde participe à l’essor d’une industrie puissante. Le milieu du XIXe siècle voit l’apparition de la cigarette. La première machine à rouler les cigarettes est créée par James Albert Bonsack qui dépose un brevet en 1880 aux États-Unis. Avec la naissance des premières machines à cigarettes, la production à grande échelle débute. Par ce phénomène d’industrialisation, la cigarette manufacturée peut devenir un produit de consommation de masse. Dès lors, une industrie et des firmes transnationales du tabac (FTN) apparaît. La première grande entreprise du tabac naît en 1890 : l’American Tobacco Company utilise la technologie et les premières machines à rouler de Bonsack pour occuper une place de leader du marché américain. Son expansion internationale se poursuit lors de sa fusion avec l’Imperial Tobacco britannique en 1902 pour devenir la British American Tobacco. Désormais, cinq grandes majors du tabac disposent de positions oligopolistiques sur le marché international par le biais de filiales et marques locales : Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco International et China Tobacco.

Commercialisant un produit de masse, l’industrie du tabac s’appuie sur un « soft power » grandissant. Dans les pays occidentaux, la cigarette a longtemps été synonyme de liberté et de décontraction. Lors de la libération du continent européen par les GI’s américains en (1944-1945), ces derniers font découvrir les premières cigarettes blondes (Philip Morris, Camel, Lucky Strike). Ils participent à diffuser ce nouveau produit auprès d’une population jeune en Europe. Cette image a également été véhiculée par la publicité et le cinéma. Les campagnes publicitaires comme la campagne Marlboro Man, lancée en 1955, avec la création de la figure du cow-boy Marlboro par Philip Morris en témoigne. Philip Morris voit ses ventes de cigarette exploser passant de 6,4 milliards à 20 milliards de cigarettes entre 1955 et 1957 grâce à cette seule campagne. En outre, le monde du cinéma participe à lui donner une image attractive afin de banaliser davantage son usage. En 2025, près de 80% des films nommés pour l’Oscar du meilleur film comportent des scènes de tabagisme selon l’association Alliance contre le tabac. S’appuyant sur un « soft power » diffus, l’industrie du tabac fait exploser le tabagisme dans le monde.

Face à la nocivité du tabagisme pour la population, les pouvoirs publics engagent une lutte aux effets contrastés.

La nocivité du tabac est progressivement reconnue, engendrant une prise de conscience de ses grands dangers sanitaires. En 2025, l’OMS recense 1,3 milliard de fumeurs dans le monde. Cette « épidémie de tabagisme » reste la principale cause de décès évitables dans le monde, provoquant près de 7 millions de morts chaque année, dont environ 1,6 million en raison du tabagisme passif (OMS, 2025). Si les recettes fiscales issues de l’industrie du tabac sont significatives pour de nombreux États et entreprises, à tous les maillons de la chaîne, elles sont contrebalancées par les coûts sanitaires et sociaux du tabagisme. Sur le plan sanitaire, le tabagisme entraîne des cancers, favorise des maladies cardiovasculaires et respiratoires tout en entretenant une addiction à la nicotine. Sur le plan économique, la consommation de tabac présente un coût social non-négligeable. Selon le Tobacco Atlas, la France perdrait environ 39 milliards d’euros de produit intérieur brut (PIB) dû au coût économique du tabac (perte de productivité, maladies, handicaps, décès prématurés).

Dès lors, les États et la société civile mettent en place des politiques anti-tabac qui passent par la réglementation et la fiscalité. À l’échelon international, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a instauré le premier traité international sur le tabac avec la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCAT) en 2005. Au travers de mesures concrètes intitulées MPOWER, plus de 6,1 milliards de personnes, sont protégées contre l’exposition au tabac en 2025. Une journée mondiale sans tabac a été créée en 1987 par cette même institution internationale pour sensibiliser sur les dangers du tabac (31 mai). À l’échelon national, de nombreux États, comme les Pays-Bas ou l’Irlande, promulguent des politiques anti-tabac comme l’interdiction de la publicité, la hausse des taxes ou la limitation des espaces fumeurs. En Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande mènent une lutte anti-tabac intensive par les prix. Les prix des paquets de cigarettes y sont parmi les plus chers au monde, dépassant les 20 euros.

Entre lutte contre le tabagisme et maintien de la consommation, la situation de la France traduit le défi que pose l’industrie du tabac. Certes, la France mène une politique active en prenant des mesures de lutte contre le tabagisme. La loi Veil est votée en 1976, afin de poser les jalons de la lutte contre les méfaits du tabac. Elle est suivie de la loi Évin de 1991 qui renforce cette tendance. Sous l’effet de l’action politique, l’interdiction de la publicité et de la prohibition du tabac dans les lieux publics deviennent la norme. Aujourd’hui, cette lutte s’inscrit dans le Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 qui vise une « génération sans tabac » d’ici à 2032. Ceci explique la publication d’un décret en juin 2025 pour limiter les lieux de consommation en interdisant le tabagisme dans les lieux de sociabilité quotidienne (parcs, plages, abords des écoles). Toutefois, la prévalence du tabagisme en France reste importante. Selon Santé Publique France, près de 30% des 18-75 ans déclarent fumer. Ceci contribue à faire du tabac la première cause de mortalité évitable dans le pays avec près des 75 000 morts par an. En parallèle, de nouvelles addictions se développent avec l’usage quotidien de dérivés du tabac traditionnel comme la e-cigarette augmente passant de 2,7% en 2017 à 6,1% en 2023 selon l’OFDT.

Malgré ses externalités négatives, l’industrie du tabac démontre sa capacité d’adaptation et de contournement.

La culture et la consommation du tabac engendrent des dégradations de l’environnement tout au long du cycle de vie du produit. L’impact environnemental peut être décliné en trois phases : la production, la fabrication-distribution et les déchets générés. Le rapport Le tabac : un poison pour notre planète (OMS, 2022) décline les menaces globales que fait peser le tabac sur l’environnement. Primo, la culture du tabac est un important facteur de déforestation (NeoGeopo, Géopolitique des forêts) et représente à l’échelle mondiale près de 5% de celle-ci. À cela s’ajoute l’utilisation intensive de pesticides et d’engrais contribuant à la dégradation des sols. Secundo, la fabrication des cigarettes entraîne une consommation importante en énergie et en eau. En moyenne il faut 3,7 litres d’eau pour fabriquer une seule cigarette. Tertio, les produits du tabac représentent des déchets dangereux non-recyclables (mégots, emballages), et contiennent plus de 7 000 produits chimiques toxiques (additifs, goudron, arsenic, ammoniaque). Comme l’expliquent les professeurs Thomas Similowski et Nicholas Hopkinson, le tabac « n’est pas seulement un tueur d’humains, mais aussi un massacreur de planète » (Le Monde, 2025).

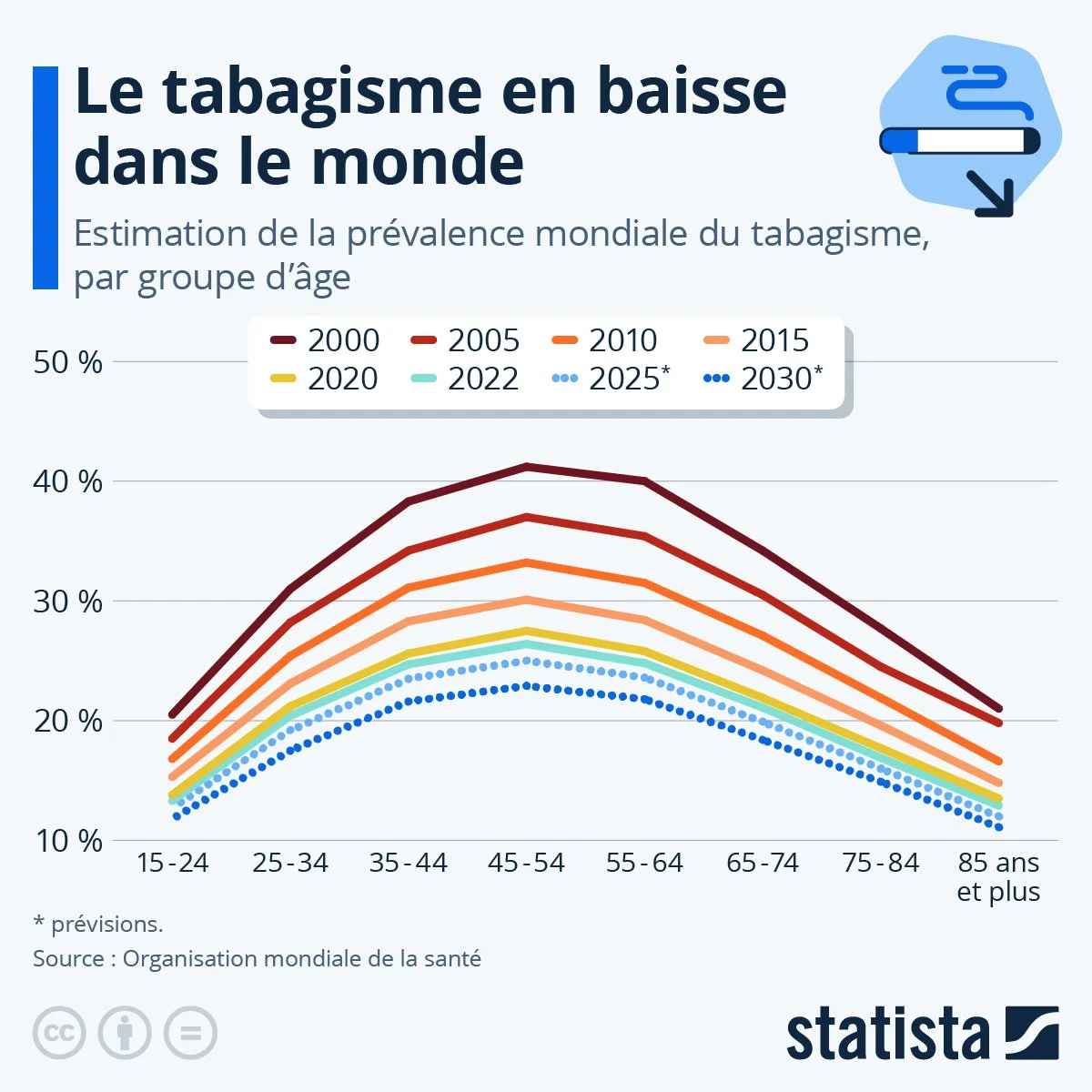

En parallèle, l’industrie du tabac déploie de nouvelles stratégies pour maintenir la consommation en ciblant de nouveaux produits et marchés. La baisse de consommation mondiale de tabac est notable : une personne sur trois était consommatrice en 2000 contre une personne sur cinq en 2024 (OMS). Les messages de santé publique, l’augmentation du prix et la dénormalisation du tabac font leurs effets. Cependant, pour contrer cette tendance, l’industrie du tabac transforme sa vision et ses stratégies en se construisant un nouveau cœur de métier. C’est le cas de la British American Tobacco qui vise à construire d’ici 2035 « un monde sans fumée ». Pour remplacer la cigarette traditionnelle, de nouveaux produits déclinent ces mutations avec l’arrivée de la cigarette électronique, de vapoteuses, de puffs ou de snus (sachets de nicotine placés entre la lèvre et la gencive). En 2022, Philipp Morris poursuit sa diversification vers les produits sans fumée en rachetant pour 16 milliards de dollars le suédois Swedish Match, spécialiste du snus principalement consommé en Europe du Nord.

Enfin, le détournement des consommateurs de la cigarette traditionnelle amène à de nouvelles adaptations de l’industrie du tabac. Les changements des comportements des consommateurs s’expliquent par l’essor de la cigarette de contrebande mais aussi des nouveaux dérivés de la cigarette traditionnelle. La compétitivité des cigarettes de contrebandes renforce leur capacité à pénétrer efficacement le marché. Elle rend difficile la réduction du tabagisme, prive les États de recettes fiscales et favorise l’essor de marchés criminels. Dans un rapport sur la consommation de cigarettes illicites en Europe, le cabinet de conseil KPMG estime à 14,9 milliards d’euros les recettes fiscales perdues en Europe pour l’année 2024. En parallèle, une mutation en faveur des produits sans fumée s’opère dans le monde. En 2023, le marché mondial des appareils de vapotage atteint 11,5 milliards de dollars selon Xerfi et devrait poursuivre sa croissance centrée autour de nouveaux entrants à l’instar du chinois Smoore, leader du vapotage avec 1,5 milliard de chiffre d’affaires réalisé en 2023. La position géoéconomique de l’industrie du tabac reste loin de partir en fumée.

Source texte : NeoGeopo / Matthieu Alfré et Axel Riondet

Source image : The Guardian

Source infographie : Statista