Mondialisation x Migrations - Un monde de migrations

05/05/2025

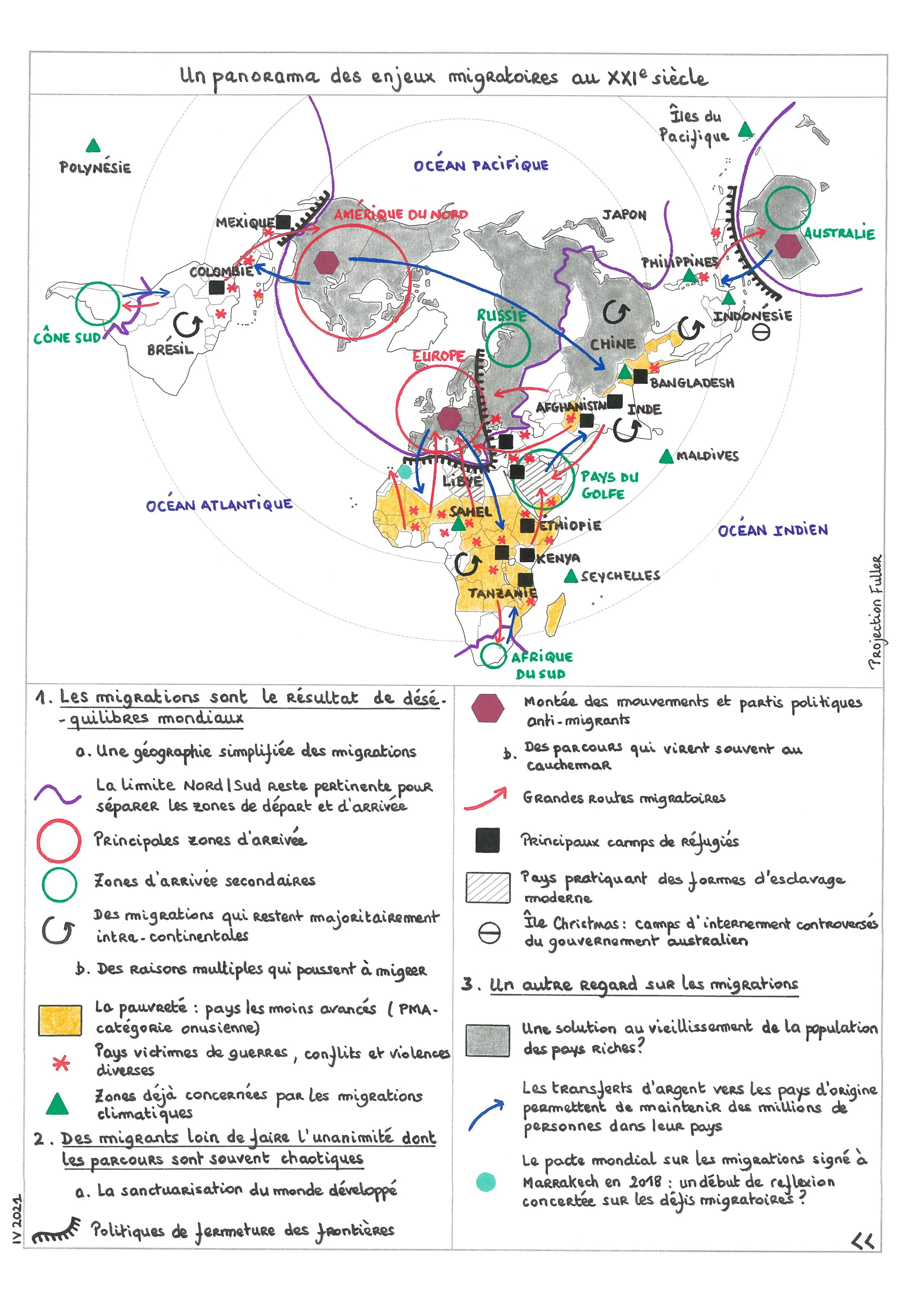

Phénomène structurel et ordinaire, les migrations sont le reflet d’un monde interconnecté. Ainsi, l’hétérogénéité des facteurs poussant aux migrations forment un rouage essentiel de la mondialisation. Si les migrations dessinent de profonds clivages, elles participent surtout à la mise en place d’un monde commun.

***

Phénomène structurel et ordinaire, les migrations sont le reflet d’un monde interconnecté.

Les dynamiques migratoires mettent en évidence une dynamique d’interconnexion du monde. La mondialisation contemporaine aurait favorisé les migrations internationales. En effet, l’émergence de la mondialisation est la source d’une tendance à l’ouverture des frontières, accélérée par l’implosion de l’URSS en 1991. La désactivation des frontières matérielles cause un abaissement des barrières pour la circulation des capitaux et des biens, ce qui se traduit aussi par des mobilités accrues pour les personnes. Selon Catherine Wihtol de Wenden, ce mouvement global développe un « droit de sortie généralisée » à l’échelle mondiale (Le Dessous des Cartes, Les migrations au XXIe siècle, 2019). Si le nombre des migrants internationaux atteint 281 millions en 2020 (ONU), il reste toutefois inférieur aux migrations internes, au sein d’un pays, qui atteignaient les 740 millions de personnes en 2009 (PNUD). Les migrations combinent aujourd’hui des facteurs classiques et de nouvelles logiques de mobilités.

Les migrations s’inscrivent dans le renouvellement constant de nos économies et de nos sociétés. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les migrations concernent « toute personne quittant son lieu de résidence habituel soit à l’intérieur d’un État, soit par-delà une frontière internationale ». Toutefois, si certains grands événements attirent marquent l’histoire des migrations (vague d’immigration irlandaise au milieu du XIXe siècle, vague migratoire vers l’Europe en 2015), il existe une migration ordinaire, constante et régulière dans le monde. Comme le précise François Héran dans sa leçon inaugurale au Collège de France (2018), « les migrations, au-delà des épisodes spectaculaires qui polarisent l’attention et soulèvent les passions, sont une composante ordinaire de la dynamique des sociétés ». Ainsi, plus de 80% des migrations annuelles vers la France sont des migrations en application du droit régis par des conventions internationales (Convention internationales des droits de l’Homme de 1948, Convention européenne des droits de l’Homme de 1950).

Les flux migratoires intracontinentaux sont aujourd’hui les plus importants alors même qu’ils sont omis du débat politique. En effet, les mouvements migratoires qui s’opèrent à l’intérieur d’un continent pèsent pour plus de 50% des flux migratoires mondiaux. Sur le continent africain, les flux intrarégionaux restent une caractéristique majeure de la dynamique migratoire. D’après le Rapport sur l’état de la migration dans le monde 2024 (OIM), les migrations intrarégionales représentent 70% des flux migratoires en Afrique. Les migrations intra-africaines sont drainées par de multiples motifs tels que des accords de libre circulation (CEDEAO, CAE), des conflits armés anciens ou récents (Soudan, Somalie, Sahel) mais aussi le changement climatique (canicules, sécheresse, inondations). Par exemple, la guerre civile au Soudan du Sud a entraîné des déplacements transfrontaliers considérables : plus de 3 millions de réfugiés ont cherché refuge dans les pays frontaliers du Soudan du Sud estime l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ainsi, le Kenya est devenu le pays qui gère deux des plus grands camps de réfugiés du continent atteignent qui tous deux un point de rupture : le camp de Kakuma avec 200 000 réfugiés principalement du Soudan du Sud et le camp de Dadaab avec 320 000 réfugiés principalement de Somalie.

Ainsi, l’hétérogénéité des facteurs poussant aux migrations forment un mécanisme essentiel de la mondialisation.

Le phénomène migratoire revêt une grande diversité de formes dans un monde en bouleversement. Primo, les situations géopolitiques peuvent être propices aux mouvements de population. La guerre en Ukraine a engendré le plus important déplacement de personnes vers l’Union européenne depuis la Seconde Guerre mondiale avec plus de 8 millions d’Ukrainiens réfugiés dans les 27 pays européens en 2023 (HCR). Secundo, le marasme économique est une condition de migration. Située entre Panama et Colombie, la jungle du Darien est une jonction naturelle entre l’Amérique du sud et l’Amérique centrale, mais aussi une route migratoire dangereuse pour de nombreux migrants. Ces migrants caribéens ou latino-américains cherchent à fuir la situation politico-économique dégradée de leur pays d’origine (Venezuela, Équateur, Haïti). Selon les chiffres de l’OIM, 250 000 personnes ont traversé le Darien en 2022, chiffre qui a doublé en 2023 avec un demi-million de migrants. Tertio, les persécutions religieuses, ethniques ou politiques alimentent aussi le départ de migrants. En Birmanie, les minorités ethniques font l’objet de nombreuses répressions. Depuis 1982, les Rohingyas, exclus de la nationalité birmane, subissent des opérations de nettoyages ou d’expulsions quasi-systématiques par l’armée. De surcroît, les causes des migrations, entremêlées, expliquent la complexité des situations.

Ainsi, les migrants sont devenus des acteurs, sinon des décideurs, dans des enjeux forts des relations internationales. Les migrants jouent un rôle géopolitique et géoéconomique insoupçonné. Le rôle économique des migrants apparaît croissant dans la mondialisation des échanges. Les rémittences (transfert d’argent) des migrants vers leur pays d’origine représenteraient 669 milliards de dollars en 2023 (Banque Mondiale), soit le triple du l’aide publique au développement distribuée par les pays de l’OCDE de 223 milliards de dollars en 2023 (OCDE). Ce poids économique du migrant est tel que l’on peut le considérer comme source de stabilité financière pour certains États. Au Tadjikistan, ces rémittences atteignent près de 48% du PIB du pays en 2023 (Banque Mondiale), ce qui est une manne financière significative. En outre, la diaspora est un vecteur clé d’influence. La diaspora indienne, la plus importante au monde avec 18 millions d’émigrés (ONU), est un outil de soft power. Qualifiée en hindou de rashtradoot soit des « ambassadeurs de marque » par le Premier ministre Narendra Modi, les Indiens d’outre-mer disposent de talents convoités dans le monde tel Sundar Pichai, PGD de Google, l’économiste Amartya Sen ou bien le président de la Banque Mondiale Ajay Banga.

Face à la systémisation et à l’intensification du changement climatique, la migration climatique devient un enjeu croissant. Dans son rapport Groundswell (2021), la Banque Mondiale estime que « d’ici à 2050, pas moins de 216 millions de personnes pourraient être des migrants climatiques internes ». La migration climatique fait face à une double-dynamique : des déplacements forcés survenant après des évènements à évolution rapide (catastrophes naturelles) ou bien des déplacements liés à des dégradations lentes (montée des eaux, désertification). La montée des océans est l’une des menaces les plus susceptibles de provoquer des migrations. Selon le GIEC, le niveau moyen global des océans s’est élevé de 20 cm (1901-2018) et une pourrait atteindre un mètre d’ici à 2100 (Sixth Assessment Report, IPCC, 2023). Les petits États insulaires en développement (PEID) des Caraïbes, de l’océan Indien ou du Pacifique sont en première ligne. En novembre 2023, Tuvalu a signé avec l’Australie, l’Union Falepili, le premier accord bilatéral au monde sur la mobilité climatique offrant une opportunité d’émigration volontaire aux Tuvaluans vers l’Australie. Cet accord bilatéral est une « décision pragmatique » de Tuvalu pour répondre « à la question existentielle du devenir de sa population face à la montée inexorable des eaux et aux effets du changement climatique » selon Cameron Diver (IFRI, 2024).

Si les migrations dessinent de profonds clivages, elles participent surtout à la mise en place d’un monde commun.

Les flux migratoires révèlent une hiérarchie des pays classés selon leur attractivité et leur aptitude accueillir les migrants. Les grands couloirs migratoires mettent en évidence des schémas de déplacement entre pays de départ, pays de transit et pays d’arrivée. Ces couloirs sont essentiellement régionaux : Mexique – États-Unis, Inde - Émirats arabes unis, Kazakhstan - Russie. Ces territoires attirent les flux migratoires en raison de leur stabilité et de leur prospérité. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis sont le pays ayant la plus forte proportion de migrants internationaux atteignant 88% de la population nationale soit près de 9 millions d’immigrés pour 10,5 millions d’habitants en 2023 (OIM, 2024). Dubaï, vitrine des Émirats arabes unis, accueille aussi bien des expatriés venant de pays développés (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni) travaillant dans le secteur tertiaire (services, finance, immobilier) qu’une main d’œuvre faiblement qualifiée (Inde, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Egypte) travaillant dans des secteurs tels que la construction, l’hôtellerie, la sécurité et les travaux domestiques.

Terre historique d’immigration, l’Europe est fracturée par un débat opposant ceux qui perçoivent les migrations comme une chance à ceux qui la conçoivent comme une menace. Dès le XXe siècle, l’Europe connait des flux migratoires importants. Après la Seconde Guerre mondiale, cause de 50 à 60 millions de morts, les vagues migratoires successives italiennes, portugaises, ou espagnoles viennent combler le manque de main d’œuvre en France, en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni (Musée national de l’histoire de l’immigration). Aujourd’hui, les flux migratoires constituent une fracture historique par leur ampleur, leur nature et leur intensité et suscitent de profonds clivages électoraux. L’adoption par la Commission européenne du Pacte sur la migration et l’asile en 2024 est une tentative de réforme européenne à la suite des déboires de la crise des réfugiés des années 2010. Le Pacte prévoit le renforcement de la lutte contre l'immigration illégale par son agence FRONTEX, une nouvelle procédure de filtrage aux frontières, l’externalisation du traitement d’une partie des demandes d'asile hors de l'UE et l’introduction d’un mécanisme de solidarité entre États membres. Ainsi, la cohésion de l’Europe dépendra du type de partenariat qu’elle parviendra à nouer en son sein comme avec ses partenaires extérieurs sur la question migratoire.

Le développement des migrations a été permis par l’érection de fondements juridiques internationaux et poursuivi dans le contexte de la mondialisation. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) précise dans son article 13 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». L’abaissement des frontières mondiales amorcée (implosion de l’URSS en 1991, espace Schengen en 1995) couplé à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) conduit à une « contraction de l’espace-temps et démultiplie les possibilités migratoires » selon Gérard-François Dumont (Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, 2011) voire à l’émergence, pour Marshall McLuhan, d’un « village global » (The medium is the massage: An Inventory of Effects, 1967). Au XXIe siècle, l’objectif de faire de la libre circulation un principe international a été poursuivi pour répondre à l’enjeu grandissant de la migration, ce dont témoigne le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dit Pacte de Marrakech (2018). Pour autant, cette initiative est emblématique des ambiguïtés de la gouvernance mondiale des migrations. Pour le chercheur Antoine Pécoud, la gouvernance mondiale pour la migration est « écartelée entre logiques différentes ». D’une part, les migrations sont reconnues comme enjeu majeur de la mondialisation « ce qui appelle à une approche globale régulant les migrations ». D’autre part, la préoccupation première des États développés, récepteurs de migrants « demeure l’immigration illégale ». De cette ambivalence découle un « droit mou (soft law) » (Ramsès, IFRI, 2023) qui reflète les clivages géopolitiques d’aujourd’hui face à l’élaboration d’un monde commun.

Source texte : NeoGeopo / Matthieu Alfré et Axel Riondet

Source image : Massimo Sestini

Source carte : Matthieu Alfré et Christophe Chabert